Heimaterinnerungen an Schlesien

An einem Wintersonntag des Jahres 1924 wurde ich zu Altewalde (Kreis Neisse) in Schlesien geboren.

Ehe ich mit meinen persönlichen Kindheitserinnerungen beginne, versuche ich Land und Leute meines Heimatdorfes zu beschreiben. Dabei habe ich versucht, die gelesenen Begebenheiten aus der Heimat mit eigenen Erlebnissen zu ergänzen und zu bereichern. Zu Beginn meiner Lebensgeschichte flechte ich ein paar Erläuterungen ein, die zum besseren Verständnis meiner Erzählung dienen sollen.

In Altewalde wohnten vor dem letzten Krieg etwa Tausend Einwohner, die überwiegend von der landwirtschaftlichen Nutzung ihrer Felder lebten. Als Bauerngutsbesitzer zählte mein Vater zu besser gestellten Bauern, die im dörflichen Gemeinschaftsleben alle wichtigen Ämter ausübten wie z. B. das Bürgermeisteramt, Amt des Standesbeamten, des Schiedsmannes und andere.

Die meist stattlichen und stolzen Bauern beteiligten sich als Mitglieder in der freiwilligen Feuerwehr, im Kriegerverein, in der Ortsbauernschaft, oder engagierten sich in sozialen Bereichen wie Rote-Kreuz-Helfer, im Gemeinde-Fuhrwerkdienst oder Ähnlichem.

Das auf leichten Hügeln gelegene Dorf zog sich an einem flachen Bach, dem Mangerwasser, entlang, zwölf Kilometer von der Kreisstadt Neisse entfernt. Ohne eine Bebauungslücke schlossen sich am Ende des Oberdorfes die Nachbargemeinden Neuwalde und Ludwigsdorf an, so dass diese drei Dörfer, mit einer Länge von 6 Kilometern, im ganzen Landkreis bekannt waren. Zur nächsten Bahnstation musste man nach Deutsch-Wette fahren, oder auch nach Neuwalde, um dort den Zug zu besteigen, wenn man ins oberschlesische Industriegebiet gelangen wollte. Die etwa siebzig selbständigen Bauerngutshöfe, die auch als Erbhöfe bezeichnet wurden, befanden sich alle in einem guten baulichen Zustand.

Die St. Martin Dorfkirche von Altewalde mit dem hohen unverkennbarem Glockenturm und dem weithin sichtbarem Uhrwerk, überragte alle anderen Gebäude. Die stattliche Kirche mit der wunderschönen Innenausstattung, stand inmitten eines groß angelegten Friedhofs. Die Gräber, die um das Gotteshaus reihenweise geordnet, an die Toten der Heimatgemeinde erinnerten, wurden stets ordentlich gepflegt. Im Pfarrgutshof, zu dem über 300 Morgen Ackerland und Wiesen gehörten, wohnte der Dorfpfarrer mit seiner Köchin, mit einem Pfarrgutsverwalter und mehreren Hilfskräften.

Eine massiv gebaute Dorfschule stand in der Nähe der Kirche. Sie wurde als Mittelpunkt des Dorfes angesehen. Kirchenansicht, rechts befindet sich die Schule

Nicht weit davon entfernt befanden sich zwei Gastwirtschaften mit großen Versammlungs- und Tanzsälen, sowie Schankstuben im Erdgeschoss. Die Gastwirte konnten vom Alkohol- und Getränkeverkauf allein nicht leben, dafür waren die schlesischen Bauern zu sparsam. Die Wirte besaßen noch einige Morgen Ackerland mit dem dazugehörigen landwirtschaftlichen Inventar.

Die Bäckerei mit Kolonialwarengeschäft der Familie Müssig, stand zwischen Kirche und Schule und erfreute sich allgemeiner Beliebtheit.

Im Niederdorf befand sich ein zweiter Backbetrieb, der Familie Lassmann gehörend, die gleichzeitig eine kleine Poststelle mit Briefmarkenverkauf unterhielt. Der Bäcker erledigte während seiner Verkaufsstunden auch alle postalischen Obliegenheiten und verteilte nebenbei alle Postsendungen, die ein Postauto aus Neisse brachte.

Gegenüber dem Briefkasten im Niederdorf befand sich das Geschäft des Fleischermeisters Leguttke. Andere handwerkliche Betriebe, wie z. B. die Schmiede, die Schneiderei, der Stellmacher, die Tischler, die Frisöre, die Sattlerei, der Viehhändler, die Kaufleute und Müller, erbrachten eine ausreichende Versorgung der Dorfgemeinschaft mit allen handwerklichen Erzeugnissen und Dienstleistungen, die von einer bäuerlichen Landbevölkerung erwartet wurde.

Urkundlich wurde Altewalde schon im Jahre 1249 erwähnt. Der Ort hatte im Verlauf der Jahrhunderte eine sehr wechselhafte Entwicklung durchgemacht und wurde von mehreren Herrschaftssystemen verwaltet. Nach dem Kriegsende im Jahre 1945 kam für den Ort die große schicksalhafte Wende. Heute liegt Altewalde, sowie ein großer Teil der deutschen Ostgebiete auf polnischem Staatsgebiet.

Ich versuche meine Erinnerungen möglichst ausführlich niederzuschreiben, damit meine Kinder und auch geschichtlich interessierte Erwachsene nachlesen können, wo ich geboren wurde, woher ich kam und in welcher Umgebung ich meine frühen Jugendjahre verlebt habe.

Ich möchte eingangs erwähnen, dass ich in einer kinderreichen Familie aufwuchs. Meine Eltern versuchten, mich zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen, das nicht immer leicht war. Vermutlich bemühten sich auch mein älterer Bruder Walter und meine Schwester Margot, sich an meiner Erziehung zu beteiligen, was man auch als hegen und pflegen bezeichnen könnte. An meine beiden jüngeren Geschwister kann ich mich gut erinnern. Aber davon später.

Zum Erbhof meines Vaters gehörten 16 ha guten Ackerbodens, der sich gleich hinter der Scheune des rechteckig ausgebauten Bauernhofes bis zum nahen Wald erstreckte. Im Gemeindewald wuchsen auf 2 Hektar Land Buchen, Eichen, Tannen und Fichten, die das für den Hof benötigte Brennholz lieferten.

Der massiv gut ausgebaute Bauernhof bestand aus einem Haupthaus mit einer großen Essküche, acht Wohnräumen, die teilweise als Schlafzimmer für Eltern und Kinder eingerichtet waren.

An das Wohngebäude gliederten sich Ställe für 3 Pferde und ca. 14 Kühe an. Rechtwinklig dazu erstreckte sich ein Anbau mit Ställen für ca. 20 Schweine, 6 Kälber und Ochsen, sowie ein paar Ziegen. Eine überdachte Wasserpumpe lieferte gutes Quellwasser für Bewohner und Vieh des ganzen Gehöftes. Die Verbindung zur rechtwinkelig angebauten Scheune, die auch mit roten Dachpfannen bedeckt war, wurde für die Unterbringung von landwirtschaftlichen Geräten und Wagen genutzt. Teilweise waren sie als Futterkammern eingerichtet. An der großen Scheune stand ein angebauter Schuppen, in dem Hühner und Gänse gehalten wurden. Hier wurde auch Holz und Kohle für die Ofenheizung gelagert. In der Mitte des Hofes befand sich ein gemauerter Stallmisthaufen, der von einem kleinen Holzhäuschen verdeckt war. Dieses Häuschen im Mittelpunkt des Hofes diente als Toilette, mit der dazu gehörigen Sickergrube, getrennt für Männer und Frauen. Eine Wasserspülung gab es natürlich noch nicht. Auf der vierten Seite des groß angelegten Hofes, stand das gut ausgebaute so genannte Auszughaus. Hier wohnte bis zum Jahre 1938 meine Oma, die Mutter von meinem Vater, die in einem angebauten Stall Ziegen und Kaninchen hielt und Zugang zum eigenen Obst- und Gemüsegarten hatte. Von der Dorfstraße aus gesehen stand der Bauernhof auf einer kleinen Anhöhe, zu der ein Fuß- und Fahrweg führten. Die Wege führten am Zaun des großen Obstgartens entlang, der von der Straßenseite her, mit einem eisernen Tor verschlossen werden konnte. Von manchen Dorfbewohnern wurde der Hof meines Vaters als das „Weiße Schloss auf dem Berg“ bezeichnet.

Meine Mutter war eine kräftige, mittelgroße, hübsche Frau mit dunklen Haaren und gutmütigem Naturell. Sie hatte es nicht einfach, meinem Vater immer gerecht zu werden. In meinem Geburtsjahr herrschte ein sehr strenger Winter mit Minustemperaturen bis 15 Grad. Trotz aller Kältefolgen musste meine Mutter schon am dritten Tag nach meiner Geburt alle häuslichen Arbeiten verrichten, wie es damals allgemein üblich war. Es gab zu dieser Zeit keinen Mutterschutz. Die Frauen brachten Kinder auf die Welt, schufteten Tag und Nacht, hatten nie Urlaub und an Freizeitvergnügungen war nicht zu denken. Nur arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten und dem Ehemann gehorsam sein. Das war das Los der schlesischen Bauernfrauen. Sonntags gingen sie mit möglichst vielen Kindern brav zur Kirche, eilten danach schnell nach Hause, um das Essen vorzubereiten. Sie konnten sich bei niemandem beklagen.

Mein persönliches Unglück begann am Sonntag vor Martini des Jahres 1925. Meine Eltern waren an diesem Tag mit einer „Chaise“, einer schwarzen vierräderigen Pferdekutsche, die von 2 Pferden gezogen wurde, zu meinen Großeltern ins Nachbardorf gefahren. Da ich noch zu klein war, um allein daheim bleiben zu können und um mir eine besondere Freude zu bereiten, nahm man mich mit. Meine Eltern wollten Opa und Oma zu den Kirmesfeierlichkeiten in Altewalde einladen, die immer am ersten Sonntag nach Martini stattfanden. Ich muss dazu erwähnen, dass ich, wie mir später meine Patentante erzählte, ein munteres, aufgewecktes, hübsches Kerlchen war. Ich war kaum ein Jahr alt und probierte schon die ersten Gehversuche. In Oppersdorf wurde an diesem Sonntag das Erntedankfest gefeiert, an dem auch immer ein Umzug mit geschmückten Pferdewagen und eine Blaskapelle vorgesehen war. Mein Vater war mit der neuen Pferdekutsche auf dem großen Wirtschaftshof meiner Großeltern eingekehrt und wurde kritisch gemustert. Nach den üblichen Begrüßungsworten wurde ich aus dem Wagen gehoben und auf die noch wackeligen Beinchen gestellt. Die sonst sehr ruhigen Ackerpferde schnaubten auf dem fremden Hof und spitzten die Ohren. Die Dorfmusik setzte ein, das mir nächst stehende Pferd erschreckte plötzlich und schlug nach hinten aus. Ich wurde am Hinterkopf getroffen, so dass ich einige Meter weit weg flog. Mit lautem Knall landete ich auf dem harten Hofboden auf und blieb besinnungslos liegen. Nach dem ersten Schreck erkannte mein Vater als erster das schreckliche Unglück. Kreidebleich hob er mich schwer verletzt auf. Aus einer klaffenden Hinterkopfverletzung blutete ich stark. Vorsichtig wickelte mein Vater mich in eine Pferdedecke und herrschte meine Mutter an: „Komm, wir fahren sofort zum Doktor nach Neisse“. Ohne sich von der erschreckten Verwandtschaft zu verabschieden, schlug er mit der Peitsche auf die Pferde ein, und ehe die lamentierenden Verwandten richtig begriffen, was eigentlich geschehen war, rasten die scheu gewordenen Pferde mit der Kutsche zum Hoftor hinaus. Meine Mutter war untröstlich, sie machte sich Vorwürfe, dass sie mitschuldig wäre an diesem grässlichen Unglück. Mein Vater saß wie versteinert auf dem Kutschersitz und trieb die Pferde zur größtmöglichen Eile an. Es dauerte aber doch noch 2 Stunden, ehe das schwer verletzte Kind im städtischen Krankenhaus in Neisse aufgenommen wurde. Doktor Sonntag, ein stadtbekannter jüdischer Arzt, ein tüchtiger Chirurg, erkannte die Gefährlichkeit der Verletzung. Er ordnete sofort eine Notoperation an. Die Wunde wurde von Schmutz gesäubert und genäht. Aus der tiefen Narkose erwachte ich langsam erst nach 3 Tagen.

Dieser Unfall wurde mir mehrmals von Verwandten erzählt und auch heute nach vielen Jahren, schauert es mich innerlich, wenn ich mir das Geschehen von damals vorstelle. Obwohl die Operation gelungen war, verzögerte sich der Heilungsprozess. Es stellten sich nämlich bald Komplikationen ein, mit denen niemand gerechnet hatte.

In den folgenden Monaten musste ich mit Unterbrechungen fast 4 Jahre im Krankenhaus bleiben. Nach einem halben Jahr Krankenhausaufenthalt, bekam ich noch andere Kinderkrankheiten, wie Gelbsucht, Masern, Röteln und sogar Keuchhusten. Man erzählte mir öfters, ich wäre als Kleinkind eine große Belastung für die ganze Familie gewesen. Wenn ich gestorben wäre, so erzählte man sich, wäre es für alle Betroffenen besser gewesen, aber, wie das Schicksal so wollte, ich sollte noch leben und das noch viele, viele Jahre.

Als ich aus dem Spital entlassen wurde, musste ich erneut anfangen gehen zu lernen. Mein Körper war vom langen Krankenhausaufenthalt so geschwächt, dass ich zu allem Übel rachitiskrank wurde. Meine Oma und meine Mutter, die mich in einer Holzwiege „pflegten“, waren froh, wenn ich als Kind nicht zu viel weinte. Ich wurde in ein Wickeltuch gepackt, das meine Großmutter immer über die Schultern geschlungen trug. Tagelang schleppte sie mich nun mit sich herum, wobei ich die meiste Zeit schlief und zufrieden an einem Mundschnuller saugte.

Von meiner frühesten Kindheit kann ich nur etwas berichten, was mir in späteren Jahren meiner Patentante, meine Mutter oder Verwandte erzählt haben. Mein Vater hat niemals mit mir über meine Jugendzeit gesprochen. Vielleicht war ich für ihn und die ganze Familie eine so große Belastung, dass er sich zu keiner besonderen väterlichen Liebe aufraffen konnte.

Erst während der Kriegszeit, im Jahre 1942, als mein Vater schon vom Tode gezeichnet war, hatte sich sein Verhältnis zu mir gebessert. Ich war damals 18 Jahre alt, und mein Vater wollte sich mit jemandem aussprechen. Das war zu dieser Zeit nicht ganz ungefährlich. Er sprach damals viel über die Kriegsereignisse und die Politik. Er war der Meinung, der Krieg sei verloren, wir würden die Heimat verlieren und ich sollte Fremdsprachen lernen für den Fall, dass wir einmal flüchten müssten. Als Notgroschen überreichte er mir ein Postsparbuch mit 200 RM, das auf meinen Namen eingerichtet war. Das war eine große Summe Geldes.

Mein Vater war zu dieser Zeit als Parteigenosse zum Ortsbauernführer und zeitweiligen Bürgermeister von Altewalde eingesetzt worden. Wenn anfangs mein Vater sehr für Hitler und die neue Ordnung schwärmte, so litt er später umso mehr, als sich das bittere Kriegsende abzeichnete. Er konnte nicht allein alle schriftlichen Tätigkeiten eines Bürgermeisters verrichten und freute sich sehr, als ich ihm bei der Ausgabe von Lebensmittelkarten half. Die Stromverbrauchsbücher aller Dorfbewohner in Altewalde brachten auch viel Arbeit mit sich. Ich musste ihm mehrmals seine Abrechnungen nachprüfen, wenn sich ein Fehler eingeschlichen hatte.

Vom Vater kann ich sagen, dass er mit Leib und Seele ein guter, sparsamer Bauer war, der sich gern sozial engagierte, für alles Neue sehr aufgeschlossen war, in der freiwilligen Feuerwehr aktiv mitwirkte und manches kleine damalige „Kriegsvergehen“ großzügig übersah. Er konnte aber auch sehr energisch sein. Auf Parteiversammlungen erhob er seine Stimme, und ich habe manchen lautstarken Disput mit meiner Mutter anhören können. Den Kindern gegenüber war er für meine Begriffe zu wenig liebevoll und wirkte in seinen Gefühlen sehr sparsam. Er war für Gerechtigkeit, Arbeit, Ordnung und Sparsamkeit und dachte deutschnational.

Mein Geburtstag fiel auf den 7. Dezember, zwei Tage nach dem Nikolausfest. Ich war deswegen als Kind oft unzufrieden, weil ich zum Geburtstag keine Geschenke bekam. Es hieß meist: „Du hast doch genug vom Nikolaus bekommen“. Außerdem wurde ich öfters von meinen Geschwistern gehänselt: „...Dich hat doch der Nikolaus im Sack auf die Welt gebracht“. An so einen Blödsinn glaubte ich fast 10 Jahre lang.

Das Inflationsjahr 1923, so erzählte meine Mutter, war damals auch für die Landbevölkerung eine schlimme Zeit. Es herrschte allgemeine Hungersnot in Deutschland und große Arbeitslosigkeit. Außerdem hatte meine Mutter innerhalb von vier Jahren drei Kinder zur Welt gebracht, was jede junge Frau sehr stark mitgenommen hätte.

Die Heirat im Jahre 1919 mit meinem Vater stand auch unter keinem guten Vorzeichen. Meine Mutter stammte aus einer reichen Bauernfamilie. Wie ich nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit erfahren habe, ging es damals schon um Geld, das die junge Braut mit auf den Hof mitbringen sollte, damit mein Vater seine Geschwister „auszahlen“ konnte. Mein Vater wäre als Eigentümer nicht gerichtlich bestätigt worden, wenn nicht schon vor der Verheiratung die Erbansprüche von seinen 5 Geschwistern geregelt worden wären. Außerdem wurde ein „Auszug“ für meine Oma festgesetzt, der angeblich zu hoch gewesen sein sollte.

Solche Erbstreitigkeiten gab es damals in vielen kinderreichen Familien. Auf der rechten Seite meines Elternhauses wohnte die Familie Jurczyk. Sie besaßen das größte Bauerngut des Dorfes. Schon vor dem Krieg bestellten die Nachbarn ihre Felder mit Traktoren, ein großer Fortschritt zur damaligen Zeit. Links vom Elternhof wohnte die Bauernfamilie Kunze. In dem dazugehörigen Auszughaus lebte die Tagelöhnerfamilie Alder mit drei Kindern, die oft mit mir und meinen Geschwistern spielten.

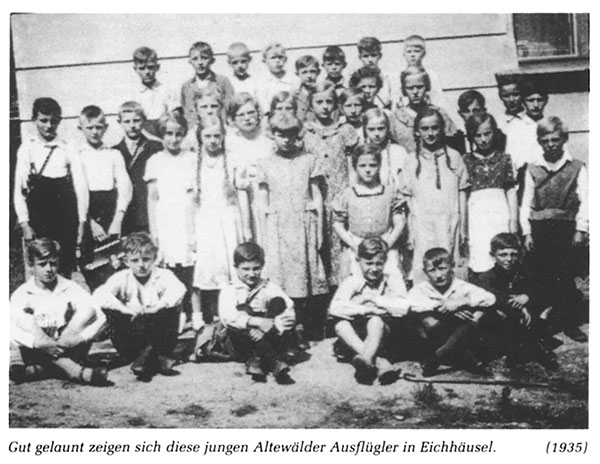

Ich bin ganz rechts im Pullover ohne Ärmeln zu sehen.

Zum 1. April 1931 wurde ich in die achtklassige Volksschule in Altewalde eingeschult. An den ersten Schultag kann ich mich noch gut erinnern. Wegen der beginnenden Frühjahrsbestellung hatten meine Eltern keine Zeit für uns Kinder. Mein Bruder Walter musste notgedrungen „Ersatzvater“ spielen. Ich trottete hinter ihm her, gekleidet in eine neue, etwas zu groß geratene blaue Jacke mit weißen Messingknöpfen. Es herrschte warmes Frühlingswetter, und obwohl wir als Kinder Anfang April meist ohne Schuhe herumliefen, bekam ich für den Schulbesuch neue Turnschuhe. Niemand hatte mich vorher aufgeklärt, worin der Sinn des Schulbesuchs bestand. Ich hatte weder Heft noch Bleistift in der Hand gehabt, und Schreiben und Rechnen waren für mich unbekannt. Vom Bruder wurde ich in eine Schulklasse geführt, wo schon mehrere Jungens und Mädchen herumstanden oder auf einfachen Holzbänken saßen. Die Tür ging auf und ein streng ausschauender Lehrer begrüßte uns mit einem lauten „Guten Morgen“. Da ich der kleinste von den Jungen meines Jahrgangs war, wurde ich in die erste Bank neben dem Lehrerpult geführt, und ich musste mich hinsetzen. Dann wurden die Kinder nach ihren Namen gefragt. Als ich an der Reihe war, gab ich ängstlich zur Antwort: „Gerhard“. „Und wie weiter?“ fragte der Lehrer ungeduldig. Ich stotterte ein leises „Rieger“. „Setz dich“, lautete die knappe Antwort des Fragestellers. Ich hätte mich am liebsten unter der Bank versteckt, so schämte ich mich fürs Stottern und den blauen Anzug. Ich schaute weder nach rechts noch links, hörte kaum, was der Lehrer sagte und war froh, als ich wieder nach Haus gehen durfte.

Nach ein paar Schultagen bekam ich meinen Spitznamen „Hannes von der Feuerwehr“, den ich noch viele Jahre behalten sollte. Es dauerte lange, bis ich mich mit einem Klassenkameraden anfreundete. Ich war zu schüchtern und zu ängstlich. Der erste Freund hieß Gerhard Gerlich, wohnte auch im Niederdorf, und ich ging mit ihm oftmals die Dorfstraße rauf und runter, entweder zur Schule oder in die Kirche. Erst nach zwei Monaten bekam ich einen gebrauchten Schultornister mit einem abgegriffenen Lesebuch, einer Schreibtafel und einem Stück Kreide.

Wir mussten die vorgezeichneten Großbuchstaben von der Klassentafel abmalen und zu Haus fein säuberlich auf die Schiefertafel schreiben. Ebenso wurden uns die Zahlen beigebracht. Von Natur aus war ich immer begierig, etwas Neues zu sehen und zu hören. Deswegen fiel es mir leicht, schreiben und lesen zu lernen. Als ich vom Lehrer gelobt wurde, dass ich schöne Buchstaben geschrieben hätte, wuchs mein Selbstwertgefühl beträchtlich. Von nun an ging ich gern in die Schule. Ich wollte immer nur lernen.

Vom Arbeiten hielt ich nicht viel, da ich ein schwaches Kerlchen war und der Rücken mir öfters Schmerzen bereitete. Ich musste nämlich, so wie alle anderen Schulkinder bei den Erntearbeiten helfen. Weil ich, wie ich oben erwähnt habe, ein schwächliches Kind war, und mir das Arbeiten schwer fiel, wollte ich lieber zur Schule gehen, und immer viel Neues lernen. Nur, ich stieß dabei auf Unverständnis bei meinen Geschwistern. Sie sahen nicht ein, dass ich von meinen Eltern zu den leichteren Tätigkeiten eingesetzt wurde. Das Lernen fiel mir leicht, mein Gedächtnis funktionierte gut, und ich wurde als ein schlaues Kind bezeichnet. „Von den Rieger-Kindern ist Gerhard das schlaueste“, wurde gelegentlich von der Verwandtschaft bei Familienfeiern erzählt.

Während den Sommerferien wäre ich lieber zur Schule gegangen. Doch alle Dorfkinder mussten bei leichten Erntearbeiten mithelfen, oder notwendige Hausarbeiten verrichten. Schon mit 6 Jahren mussten wir Holz und Kohle herbeibringen. Wir mussten gut auf die Ofenheizung aufpassen, immer Brennmaterial nachlegen und darauf achten, dass nichts auf dem Ofen anbrannte. Meine Aufgabe bestand meist darin, im Hühnerstall und in der Scheune Eier zu sammeln, auf die Gänse aufzupassen, damit sie nicht auf die Straße liefen, Obst und Gemüse herbei zu schaffen, den Hofhund zu füttern, und noch manches andere.

Für meinen Bruder Walter war das viel zu wenig. Doch meine Mutter beschützte mich öfters, wenn mich mein Bruder verhauen wollte.

Auch verschonte mich meine Mutter, die mich liebevoll Gertlik nannte, von allen schweren Arbeiten. Ich musste für sie fast jeden Tag einkaufen fahren. Sie schickte mich oft zum Bäcker, um Brot und Kuchenteilchen zu holen. Dorthin fuhr ich gern mit dem Fahrrad, wobei ich ab und zu vom Bäckermeister Naschbonbons bekam, eine willkommene Abwechslung für unsere recht einfache, eintönige Bauernkost. Schon die Marmelade vom Kaufmann war für uns Kinder eine Abwechslung.

Sonst aßen wir als Brotaufstrich oft Butter oder Fett. Zum Mittagessen gab es meist Pellkartoffeln mit gekochtem Räucherfleisch. Am Freitag gab es Pfannekuchen oder Fischgerichte mit Kartoffelpüree. Am Mittagstisch saßen auch Magd und Knecht, die Mutter sprach das Tischgebet, vor und nach dem Essen, und wir Kinder mussten mit dem vorlieb nehmen, was uns auf den Teller gelegt wurde. Als Ausgleich hatten wir aber immer genug Obst und Gemüse. Entweder frisch aus dem Garten oder getrocknetes Obst. Meine Mutter hatte auch immer viel „Eingemachtes“ im Keller. Sonntags machte Mutter meistens Klöße aus gekochten Kartoffeln und Weizenmehl. Dazu gab es Braten oder „besseres“ Fleisch aus der eigenen Hausschlachtung. Im Winter, zur Faschingzeit, auch zur Kirmes im Herbst, wurde jedes Mal ein großes fettes Schwein geschlachtet. Der Hausschlachter stellte gute und schmackhafte Wurstwaren her, die teilweise eingekocht oder geräuchert wurden. Für uns Kinder war das Schweineschlachten eine willkommene Abwechslung. Ein Teil vom Schlachtfest wickelte meine Mutter in kleine Päckchen, die wir Kinder den Nachbarn, dem Lehrer, dem Pfarrer und Freunden hinbringen durften. Wir erhielten dafür oft ein kleines Taschengeld, wofür wir uns das kaufen konnten, was uns Spaß machte.

Für die Mithilfe in der Erntezeit erhielt ich 5 Mark, eine große Summe. Damals kaufte ich mir schon Romanhefte für 10 Pfennige das Stück. Mit 12 Jahren las ich bereits regelmäßig das Neisser Tageblatt, löste leichte Kreuzworträtsel und habe mich riesig gefreut, wenn mein Name unter den richtigen Einsendern erwähnt wurde.

Schon 1933 kaufte mein Vater ein Radio, einen Volksempfänger, der für uns Kinder die Neuigkeiten aus aller Welt brachte. Auch Musiksendungen waren damals schon sehr beliebt. Wir hatten auch einen kleinen Plattenspieler, den man mit der Handkurbel aufziehen musste. Meine Mutter hatte die „Stadt Gottes“ abonniert; sie kam monatlich einmal aus Trier. Für mich war diese Zeitschrift eine Fundgrube für allerlei Kuriositäten aus der ganzen Welt.

Meine Volksschulzeit genoss ich unbeschwert und gewann mit der Zeit mehr Freunde. Wenn ich nur konnte, lief ich zu ihnen, wo ich Trost und Verständnis fand, was mir zu Hause zu wenig entgegengebracht wurde. In Erinnerung sind mir drei Dorfjungen geblieben: das waren mein Freund Gerhard Görlich, der im Krieg gefallen ist. Was aus Josef Wilde und Karl Rieger geworden ist, konnte ich bis heute nicht erfahren. Auf dem Heimattreffen in Lindhorst habe ich den Bruder von Gerhard Görlich getroffen, der mir sehr mitgenommen erschien. Von ihm konnte ich keine brauchbaren Neuigkeiten über die Heimat erhalten.

Während der Schulzeit ging meine Schulklasse öfters mit dem jugendlich aussehenden Lehrer Benke, einem passionierten Jäger, in den nahen Wald, um Erdkunde in der freien Natur zu erleben. Einmal durfte ich sogar sein Jagdglas tragen, eine Auszeichnung für einen schmächtigen, schüchternen Jungen.

Jedes Jahr wurden die so genannten Wandertage oder besseren Schulausflüge organisiert. Mein Vater stellte zweimal einen großen Leiterwagen bereit, der mit Sitzplätzen ausgestattet und Maiengrün geschmückt, uns Kindern wie ein Vehikel aus einer anderen Welt vorkam. Der bunt aussehende Leiterwagen wurde von zwei starken Pferden gezogen, brachte die ganze Schulklasse zum nahen Städtchen Ziegenhals, wo sie im neu erbauten Volksbad einen schönen Tag verlebte.

Mit zwölf Jahren interessierte ich mich sehr für den Sport. Im Jahre 1936 fanden die olympischen Spiele in Berlin statt. Ich verfolgte mit Begeisterung die Mannschaftswettkämpfe im imposant erbauten Olympiastadion. Dass dabei die nationalsozialistische Propaganda eine Rolle spielte, wurde mir erst später bewusst.

Aus unserem Volksempfänger wurden tagtäglich die großen Erfolge der deutschen Sportler verkündet. Die Zeitungen rühmten deutschen Ehrgeiz und deutsche Tüchtigkeit, so dass uns Jungens eingetrichtert wurde, nur der Deutsche ist der bessere Sportler, der Sieger auf vielen Gebieten. Niemals später konnte ich mich mehr für sportliche Ereignisse interessieren, wie damals in meiner frühesten Jugendzeit. Manche Namen von berühmten Sportlern sind mir bis heute im Gedächtnis haften geblieben.

Die Schultage in Altewalde empfand ich als eine gute und schöne Zeit. Mit den Schularbeiten hatte ich keine Schwierigkeiten, ich interessierte mich für Erdkunde, Geschichte, Deutsch und Rechnen. Nur das Turnen fiel mir nicht leicht, ich habe niemals ein Sportabzeichen errungen, das ich sehr gerne getragen hätte. Strafarbeiten oder Nachsitzen kannte ich nicht, und fast hätte ich die ganze Volksschulzeit ohne Strafe hinter mich gebracht, wenn ich nicht durch eine unliebsame Begebenheit aufgefallen wäre.

Das geschah so: Im Erdkundeunterricht erklärte uns der Lehrer die Grundbegriffe über das Wachsen und Gedeihen von Pflanzen verschiedener Arten. Um uns das Keimen von Getreide zu demonstrieren, sollten wir zu Hause einige Weizenkörner in einem Wasserglas zum Wachsen bringen und nach einer Woche die gekeimten Körner vorzeigen. Da ich befürchtete, dass daheim meine Körner von frei herumlaufenden Hühnern gefressen werden, brachte ich eine Handvoll Weizen mit in die Klasse und steckte sie in ein leeres Tintenfässchen, das mit Wasser gefüllt war. Die Weizenkörner quollen auf, sie fingen an zu keimen, und die Sache wäre gut gelaufen, wenn ich nicht verpetzt worden wäre. Mein Klassenlehrer erfuhr von meinem eigenmächtigen Weizenkeimversuch in der Schulklasse und schrieb in sein Klassenheft: „Rieger 1 auf die Hand“. Es kam öfters vor, dass schlechte Schüler mit dem Rohrstock geschlagen wurden, was bei manchen wenig nutzte. Denn es gab faule und geistig schwache Jungens, die manchen Schlag mit der Rute auf den Hosenboden oder auf die Hand verdient hatten, aber sich nicht besserten. Dieser eine Schlag auf die Hand hatte mir sehr weh getan und ich bemühte mich zukünftig , von niemandem mehr geprügelt zu werden, weder von den Eltern, noch von den Geschwistern oder fremden Kindern.

Mit zehn Jahren trat ich freiwillig der Hitlerjugend bei. Ich lernte marschieren, Geländespiele veranstalten, vaterländische Lieder singen und vieles mehr. Einmal in der Woche hatten wir Heimabende, und mein Vater sah es gern, wenn mein Bruder Walter und ich als Pimpfe, im braunen Hemd und schwarzer Hose, stramm vor ihm standen.

Wie viele andere Männer seiner Generation wurde mein Vater ein Opfer der massiven Propaganda. Er war überzeugt, dass Deutschland eine starke Führung brauche.

Die Erfolge sprachen ja auch damals für sich. Aus den unruhigen Zeiten während der Weimarer Republik mit über sieben Millionen Arbeitslosen, wurde in kurzer Zeit ein straff organisierter Staat geschaffen, in dem niemand zu hungern oder zu frieren brauchte. Die Kriminalität war verschwunden, oder sie wurde totgeschwiegen. Die Presse brachte nur Erfolgsmeldungen über die Befreiung des deutschen Volkes von den Unterdrückungen des Versailler-Vertrages. Als das Saarland im Jahre 1935 befreit, später Österreich ins Reich heimgeholt und das Sudetenland besetzt wurde, waren das Ereignisse, die viele deutsche Männer und Frauen mit Stolz und Genugtuung erfüllten. Sogar meine Mutter wirkte in der deutschen Frauenschaft, sie veranstaltete Kochkurse, es wurden Baby-Beratungsstellen eingerichtet, Versammlungen wurden abgehalten, Ausflüge veranstaltet, und ob Mann oder Frau, alle wurden vom neuen Zeitgeist erfasst und entsprechend umerzogen.

Kaum einer erkannte die wahren Absichten der braunen Bewegung, im Gegenteil, viele hoch verschuldete Bauern atmeten auf, als sie die Schulden bei den Juden vom Staat verloren. Die kinderreichen Mütter erhielten Ehrenabzeichen und verschiedene Vergünstigungen, die sie zur Treue und Dankbarkeit dem Staat gegenüber verpflichteten.

An meinem zwölften Geburtstag hatte es mich gesundheitlich arg erwischt. Der vorzeitige Wintereinbruch hatte den Dorfbach zum Einfrieren gebracht und wir Kinder, soweit schon jemand Schlittschuhe besaß, vergnügten uns mit Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen Bach. Plötzlich, ehe ich es vermeiden konnte, war ich an einer dünn gefrorenen Stelle eingebrochen. Mit beiden Füßen steckte ich im kalten Wasser und fror erbärmlich. Als ich nach Hause kam, ich hatte meinen Eltern nichts vom Malheur erzählt, versuchte ich mich im Bett zu erwärmen. Doch ich hatte mir eine schlimme Erkältung zugezogen. Ich bekam Fieber, schwitzte unbeschreiblich, und mit heißem Lindenblütentee versuchte meine Mama mich wieder gesund zu bekommen. Ich wurde gesund, aber mit einer jahrelang anhaltenden Mittelohrentzündung.

In Altewalde befand sich nahe der Schule eine Erste-Hilfe-Schwesternstation. Dort gab jemand meinem Vater den Ratschlag, mit Wasserstoff und Höllenstein mein eiterndes Ohr auszuheilen. Doch es wurde nicht besser. Erst nach etwa 20 Jahren, als verheirateter Mann und nach einer Mittelohrtotaloperation, gelang es Ärzten, das Eitern zu stoppen. Leider höre ich seit dieser Zeit schlecht, fast nur noch auf einem Ohr. Sogar heute noch muss ich vierteljährlich den Ohrenarzt aufsuchen, um einem erneuten Erkranken des Ohres vorzubeugen.

Im Jahr nach der Erkrankung gab es nach Neujahr große und lang anhaltende Schneefälle. Von meinen Eltern hatte ich ein paar Kinderskier bekommen, die ich natürlich ausprobierte. In meinem Heimatdorf gab es genug kleine Hügel, und ich kann mich erinnern, dass wir uns als Kinder tagelang auf den Brettern vergnügten. Ich meine, dass die Winter mit regelmäßigem Schneefall in unserer schlesischen Heimat viel strenger waren als hier im Rheinland. Auch im Sommer war es lang anhaltend warm, und wir Kinder liefen wochenlang barfuss in die Schule. Über das Hitzefrei haben sich natürlich die Schulkinder am meisten gefreut. Ich erinnere mich, dass die Jahre 1934 bis 1939 wettermäßig einmalig schön waren. Es wuchs und gedieh alles gut auf den Feldern, die Bauern brachten reiche Ernten ein, und es ging vielen von Jahr zu Jahr spürbar besser.

Jedes Jahr wurde zur Herbstzeit ein großes Erntedankfest gefeiert. In einem Gastwirtschaftssaal fand eine Feier statt, zu der die ganze Dorfgemeinschaft eingeladen wurde. Ich erinnere mich, es muss das Jahr 1938 gewesen sein, dass mein Vater in brauner Uniform eine Rede hielt. Er lobte die Errungenschaften der NS-Regierung, die für stabile Absatzpreise sorgte und den Bauern viele Vergünstigungen einräumte.

Ich spielte damals in einer Jungvolk-Spielgruppe leidlich Querflöte. Diese Gruppe hatte die Aufgabe, mit ihrem Können die Anwesenden auf dem Erntedankfest zu unterhalten. Zweimal marschierten etwa zehn Jungens, alle mit der Flöte am Mund, durch den Saal und spielten ein Marschlied, das mit Applaus bedacht wurde.

Im Herbst fanden auch die so genannten Haferfahnveranstaltungen statt, die von jung und alt bejubelt wurden. Die Umzüge mit geschmückten Pferdewagen und größeren Handwagen, mit Musikbegleitung und bunt verkleideten Kindern, schlängelten sich langsam durch das Dorf. Die Kinder sammelten mit selbst gebastelten Büchsen Geld, was allgemeine Heiterkeit hervorrief. Am selben Abend fand dann ein Tanzvergnügen im Saal statt, woran die reifere Dorfjugend und auch viele ältere Dorfbewohner teilnahmen. Diese Tanzveranstaltungen dienten teilweise als „Heiratsmarkt“, wobei die heiratsfähigen jungen Burschen ihre Mädchen näher kennen lernten.

Im Sommer gab es zum 21. Juni ein großes Sommersonnenwendefest. Dafür sammelten mehrere Bauernburschen bei den Dorfbewohnern Holz. Das gesammelte Holz wurde auf dem Sportplatz aufgeschichtet, und abends, wenn es dunkel geworden war, wurde der Stapel angezündet. Das Feuer loderte weithin sichtbar, es wurde dazu gesungen und getanzt.

Auf dem Sportplatz fanden oft Veranstaltungen, Wettkämpfe und auch kleine Fußballwettspiele statt. An einem solchen Spiel nahm ich als aktiver Spieler teil; es kämpften die Dorfjungen von Altewalde gegen Neuwalde. Wer damals gewonnen oder verloren hatte, das weiß ich nicht mehr.

Zu den Osterfeiertagen gab es einen Brauch, den wir Kinder mit Staunen verfolgten und teilweise selbst daran teilnahmen. Mein Vater fertigte am Gründonnerstag mehrere kleine Holzkreuzchen an und erzählte mir, man müsse diese Kreuzchen auf einem Weizenfeld einstecken, in einer Dreierreihe. Diese Mahnzeichen sollten zu einer guten Ernte führen. Wenn man am Ostersonntagmorgen vor dem Sonnenaufgang aufs Feld ginge, dann könne man ein Osterlamm herumspringen sehen. Ich habe mir manchmal gewünscht, so ein Lamm zu sehen, aber es niemals wirklich gesehen.

Als vielleicht 8-jähriger Junge habe ich mit einer Osterrute (ein aus Weidenruten geflochtener Stab) und einem kleinen Körbchen ausgestattet, Nachbarn und gute Bekannte besucht, und an der Haustür den Spruch: „Ostern, Schmack-Ostern, gib das Malei her“ aufgesagt. Danach wünschte ich den Leuten „Frohe Ostern“. Dazu muss ich erklären, dass zu Ostern natürlich viele gekochte Eier gefärbt wurden, die teilweise an die „Frohe Ostern“ wünschenden Kinder verschenkt, oder für die eigenen Kinder versteckt wurden. Das Ostereiersuchen erfreute die Dorfjugend ungemein. Meist waren die Ostereiernester hinter Bäumen und Büschen im Garten versteckt, und das Suchen war eine frohe Beschäftigung für alle Kinder, ob groß oder klein. Dass dazu auch andere kleine Geschenke wie Malhefte oder Eier aus Schokolade gefunden wurden, störte uns gar nicht, im Gegenteil, wir waren froh darüber. In der Schule wurde dann lange darüber diskutiert, wer, wo, wann, wie viele Eier gefunden wurden, und wo sie der Osterhase überall versteckt hatte.

Vor der Osterzeit rief der Dorfpfarrer die Gläubigen zu Feldbittgängen auf, die eine gute Ernte sichern sollten. In einer langen Prozession mit dem Allerheiligsten, vom Pfarrer unter einem Baldachin getragen, gingen schön geordnet, mehrere Ministranten mit Kreuz und Fahnen an der Spitze des langen Zuges. Dahinter schlossen sich die Kinder aus den einzelnen Schulklassen an, danach Frauen und Männer mit feierlichem Gesang. Der Bittzug ging von der Kirche hinaus auf die Gemeindefelder, vorbei an mehreren Kapellen, die alle schön geschmückt waren. Die Kirchenglocken läuteten fast pausenlos, und der würdevoll dahin schreitende Pfarrer verteilte den Kirchensegen an Gläubige, an Vieh und Felder. So eine Prozession strahlte etwas Erhabenes aus, man fühlte sich stark in der Menge von Christen und war überzeugt, dass nur die Katholiken, die besseren Menschen sein konnten. Die Häuser an denen der Prozessionszug vorbeiging, waren alle sauber hergerichtet worden. In den Fenstern waren Heiligenbilder und Kerzen aufgestellt worden.

Wenn die Osterzeit für uns Kinder mit Fröhlichkeit verbunden war, so war das Nikolausfest weniger beliebt. Das einzige, was uns daran erfreute, waren die eventuell zu erwartenden Geschenke. Dass man dafür auch etwas leisten musste, war unangenehm, manchmal sogar gefürchtet. Man musste ein Gebet aufsagen können, man wurde nach dem Betragen gefragt, nach den Schulzeugnissen und vieles mehr. Besonders die Möglichkeit, über die Rute springen zu müssen, wurde ängstlich befürchtet.

Mein Vater verstand es, für uns Kinder immer ein schönes Nikolausfest zu organisieren. Wie ich später erfahren habe, war mein Onkel Karl als Nikolaus mit Bart und Mantel verkleidet mit dem Sack voller Geschenke, der gefürchtete Mann.

Das nachfolgende Weihnachtsfest wurde immer mit Sehnsucht und Freuden erwartet. Aus dem eigenen Waldgrundstück wurde ein großer Tannenbaum geholt, den heimlich meine Mutter und die älteren Geschwister schmückten.

Die gute Stube, der größte Raum, nur für Gästeempfänge bestimmt, war die meiste Zeit des Jahres verschlossen und diente nur einmal im Jahr als Weihnachtsfeiertagsstube. Dort stand der bunt mit Lametta und Kugeln geschmückte Weihnachtsbaum.

Auf der Spitze ein goldener Stern, echte Wachskerzen, die geheimnisvoll flackerten, unter dem Baum die einzelnen Geschenke in schönes Papier verpackt. Das alles bildete den Rahmen für eine frohe, unbeschwerte Familienweihnachtsfeier. Wir Kinder erwarteten ungeduldig den ersten Abendstern, denn dann, so glaubten wir, kann das Christkind mit den Geschenken kommen. Wir mussten uns zum Empfang des Christkindes sauber waschen, gute Sachen anziehen und uns still verhalten. Wir lauschten auf das Klingelzeichen des Christkindes, dann stürmten wir ungestüm in die gute Stube. Wie groß strahlten die Kinderaugen, voller Überraschung und Glückseligkeit, als der hell erleuchtete Christbaum mit dem gedeckten Abendessentisch sichtbar wurde.

Zuerst suchte jedes Kind sein Päckchen, packte es schnell aus, um nachzusehen, ob das gewünschte Spielzeug auch wirklich drin war. Meist wurden unsere Kinderwünsche erfüllt, denn wie ich schon eingangs erwähnte, waren meine Eltern nicht arm und geizten nicht, wenn es darum ging, Kindern eine Freude zu bereiten. Nach meinem zehnten Geburtstag erhielt ich seltsamerweise vom Christkind eine nagelneue HJ-Pimpfuniform, ein braunes Hemd, schwarze Hose, Koppel und die lang ersehnte Querflöte.

Zum Weihnachtsessen gab es mindestens drei Gänge. Vor dem Essen wurde das Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all“ gesungen. Mama füllte die Festtagsteller mit einer schmackhaften Fischsuppe. Dann bekam jedes Kind Mohnklöße, so viel es wollte. Ferner wurde jedem Kind ein Stück von der weißen Wurst auf den Teller gelegt. Wenn das gegessen war, bekam jeder noch Weihnachtsplätzchen und heißen Lindenblütentee serviert. Mein Vater und die Erwachsenen tranken einen scharfen, heißen Rum-Grog, der in sauber geputzten Kristallgläsern funkelte. Es wurde viel erzählt, gelacht und gescherzt. Die Kerzen flackerten auf dem Baum, und wir Kinder konnten Wunderkerzen anzünden, die ein gleißendes Licht verbreiteten. Von den Dämpfen und Gerüchen füllte sich das Zimmer bald mit wohlriechenden Düften und wenn der Vater etwas leutselig das Lied: „O Tannenbaum, o Tannenbaum“ und das Lied „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“ anstimmte, klang es laut von den Bildergeschmückten Wänden. Es war eine helle Freude, an so einer Feier teilzunehmen.

Nach dem opulenten Abendessen gingen die Erwachsenen und ältere Kinder gemeinsam zur Christmette, die meist um 8 Uhr abends zelebriert wurde. In der Kirche befand sich eine Unzahl von froh gestimmten Christen. Der Kirchenchor intonierte die alten Weihnachtslieder, und alle Kirchgänger stimmten aus voller Brust ein. Die Kirche war auch übermäßig mit Lametta geschmückten Tannenbäumen verzaubert, viele große und kleine Wachskerzen brannten, der Küster musste aufpassen, dass keine ausgingen, oder was schlimmer gewesen wäre, wenn etwas Feuer gefangen hätte. Wenn wir zur späten Nachtstunde meist durch tiefen Schnee heimwärts stampften, brannten in vielen Häusern die Christbäume und tauchten die Dorfstraße in helles Licht, was sonst nicht der Fall war.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gingen wir wieder in die Kirche. Danach gab es gutes Mittagsessen meist mit Schweinebraten und Klößen und einer Hühnersuppe als Vorspeise. Oftmals kamen am Nachmittag nahe oder ferne Verwandte, die uns Kindern auch noch Geschenke vom Christkind brachten. Wir Kinder nahmen alles dankbar an und waren überglücklich, solch frohe und gesunde Weihnachtsfeiertage verlebt zu haben.

Die Weihnachtsferien dauerten meist bis Mitte Januar, eine herrliche Zeit, wenn draußen schon tiefer Schnee lag, und wir tagsüber uns mit Schlitten vergnügen konnten. Ich kann mich erinnern, dass ich nach einem Weihnachtsfeiertag versucht hatte, unseren großen Hofhund vor den Schlitten zu spannen und mich ziehen zu lassen. Das Schlittenfahren bereitete uns große Freude, wenn viele Kinder auf einem Abhang sich versammelten, und um die Wette rodelten. Eine Sprungschanze, über die man fahren sollte, wurde als Mutprobe gewertet.

Zu Sylvester und Neujahr war es nicht so toll. Das einzige, was mich dabei faszinierte, war das so genannte Christkindlschießen, besser gesagt, das Neujahr einschießen. Mein damals noch lediger Onkel Karl besaß ein 6 mm-Teschäng-Gewehr, womit er manchmal die vielen Sperlinge dezimierte. Am letzten Abend des Jahres stellte sich der Onkel auf einen Hügel im Garten und schoss mit lautem Knall in die Luft. Das Echo kam von anderen "Neujahrseinschießern" und es knallte laut bis tief in die Nacht hinein. Neujahr war ein großer Feiertag, verbunden mit Kirchgang und gutem Essen.

Zur Faschingszeit oder Karneval, wie man es im Rheinland feiert, ging es nicht so hochfestlich zu. Es wurde auch während der Hausfeiern gut gegessen und getrunken, aber einen Karnevalsumzug gab es nicht. Dafür wurde in dieser Zeit oftmals ein Schwein geschlachtet, unsere Mama backte große Schüsseln voller „Hobelspäne“ und mit Marmelade gefüllte Krapfen, die immer wieder gerne gegessen wurden. Frauen und ältere Mädchen kamen zu gegenseitigem „Federschleißen“ zusammen. Die im Laufe des Jahres gesammelten Federn, der fast auf jedem Bauernhof gehaltenen Gänse, wurden gemeinsam geschlissen und dabei die Dorfneuigkeiten ausgetauscht. Mein Vater und der Knecht hackten Holz, fertigten Rechen und Besen an, oder knüpften aus Roggenstroh Unmengen von Getreideseilen. Sie verrichteten kleine Reparaturen an Haus, Hof und Wagen, damit alles wieder fürs neue Wirtschaftsjahr vorbereitet war.

Der Winter war oft voller Schneeverwehungen, wir Kinder mussten auch mithelfen, Gänge und Wege schneefrei zu schaufeln, was uns großen Spaß bereitete. Noch mehr Spaß hatten wir, wenn der Vater den großen Pferdeschlitten einspannte und uns Kinder im Dorf rauf und runter spazieren fuhren. Die Pferde sollten bewegt werden, sie bimmelten mit den am Hals befestigten Glöckchen, und wir Kinder klammerten uns auch an fremde Schlitten, um uns durch das Dorf ziehen zu lassen, am liebsten mit angebundenem eigenen Rodelschlitten. So verging schnell die kalte Winterzeit, und wenn die Schneeschmelze einsetzte, war das Frühlingserwachen nicht mehr weit. Es begann für die Dorfjugend die schönste Zeit, auch wenn sie im Sommer mit viel Arbeit verbunden war.

So vergingen meine sorgenfrei verlebten Schuljahre als ich mich im Alter von 6 bis 14 Jahren befand. Dazu muss ich noch erwähnen, dass ich mit zehn Jahren das erste Mal zur heiligen Kommunion gehen durfte, besser gesagt, gehen musste. Ich fand die Kirchgänge nie besonders interessant und wunderte mich über Leute, wie sie andächtig und geduldig auf Kirchenbänken saßen und überlange Predigten des Pfarrers anhörten. Doch es gab kein Entrinnen. Alle Kinder wurden, nach Jahrgängen geordnet, vom Pfarrer im Religionsunterricht auf die große Feierlichkeit vorbereitet. Es gab noch den Kommunionunterricht, der uns besonders viel von Christenliebe und Keuschheit beibringen sollte. Doch schon mit 10 Jahren hatte ich meine Gedanken oftmals woanders, und als es hieß, es muss gebeichtet werden, da schrieb ich auf meinen Ablesezettel: „...ich habe unkeusche Gedanken gehabt, ich habe nicht immer gebetet, ich habe geflucht, ich war nicht immer meinen Eltern gehorsam, ich habe mich mit meinen Geschwistern gezankt“ usw. usw.

Jedenfalls, ich bekam einen neuen dunklen Kommunionanzug, neue Schuhe, ein weißes Hemd, eine Kerze, ein eigenes Gebetbuch und einen Rosenkranz. Dazu musste ich das Vaterunser auswendig können, die zehn Gebote wissen und immer daran denken, dass es Himmel und Hölle gibt, die einen gläubigen Christen belohnen oder bestrafen werden. Dass es gottlose oder andersgläubige Menschen geben sollte, so etwas war für uns Kinder unvorstellbar.

Zur Kommunionfeier erschienen meine Patentante mit meinem Patenonkel und mehrere nahe Verwandte. Diese verfolgten mich in der Kirche mit kritischen Augen, ob ich auch gerade und andächtig zur Kommunionbank ging. Kein gutes Gefühl für einen zehnjährigen schüchternen Dorfjungen. Meine Eltern hatten Haus und Hof geschmückt, gutes Essen wurde den Gästen vorgesetzt, und als ich außer einer Taschenuhr noch Geldgeschenke von meinen Verwandten erhielt, war ich mit der Feier meines Ehrentages höchst zufrieden.

Ehe ich mich den weiteren Erlebnissen aus meiner Jugendzeit zuwende, möchte ich kurz mein Verhältnis zu meinen Geschwistern erzählen, die mich argwöhnisch beobachteten, weil ich oft von den Eltern als krankes Kind verwöhnt worden war. Ich galt als kleiner Junge schon oft als Einzelgänger und hatte Schwierigkeiten, Freunde zu finden.

Trotzdem hatte ich ein herzliches Verhältnis zu meinem jüngeren Bruder Helmut. Ich kann mich an den Tag erinnern, als er am 3. 3. 1930 geboren wurde. Meine Mutter beklagte sich eines Tages über Zahnschmerzen und sagte uns Kindern, sie müsse nach Neisse zum Zahnarzt fahren. Unsere Magd bekam von ihr den Auftrag, für uns Kinder zu sorgen und aufzupassen, dass nichts Böses zu Hause passierte. Vielleicht hatte Mama schon geahnt, dass es bald so weit mit der Geburt eines fünften Kindes sein würde. Jedenfalls, wir warteten zu Hause, wir warteten, aber unsere Mama kam nicht zum Abendessen. Papa beruhigte uns auf diesbezügliche Fragen, er meinte, vielleicht ist sie krank geworden und kommt morgen wieder aus der Stadt zurück. Meine Mutter kam nicht allein zurück. Papa musste sie mit der Chaise am dritten Tag aus dem Krankenhaus abholen, wo sie ein gesundes, kräftiges Baby zur Welt gebracht hatte. Mein Bruder wurde mit Staunen und Hallo empfangen. Ich kann mich erinnern, wie er in einem Kinderwagen mit großen Rädern lag, der in den warmen Kuhstall geschoben wurde, weil es zu dieser Jahreszeit noch recht kalt in Mamas Schlafzimmer war. Wir gingen öfters dorthin und schauten uns den neugeborenen Erdenbürger versteckt an. Wenn das Kind sich bewegte, oder weinte, liefen wir zur Mama, die es mit Brustgeben beruhigte. Unser kleiner Helmut schlief dann bald wieder ein, und als es draußen wärmer wurde, stand der Kinderwagen stundenlang unter einem Birnbaum, der vor unserem Elternhaus wuchs.

Als er das erste Mal zur Schule musste, erzählte ich ihm schon einiges davon, was auf ihn zukommen würde. Helmut war mir dafür dankbar, er war mir immer ein treuer Helfer und Berater. Mit ihm konnte ich über alles reden und manchen Streich aushecken, ohne dass er mich bei anderen verpetzt hätte. Ich hatte endlich einen Verbündeten gegen meinen Bruder Walter gefunden, der mich in jeder Hinsicht bevormundete, so dass ich ihn nicht leiden mochte. Andererseits bewunderte ich Walter, als er stolz mit einer Schülergeige unterm Arm zum Unterricht beim Hauptlehrer gehen konnte. Nach einiger Zeit spielte mein Bruder im Kirchenchor mit, was ich auch gern getan hätte. Heimlich schlich ich in sein Zimmer, wenn er auf dem Felde arbeiten war, und ich versuchte der Geige einige Töne zu entlocken. Mein Vater erwischte mich einmal dabei, und als er hörte, ich möchte auch etwas spielen lernen, da kaufte er mir für zehn Mark eine gebrauchte Ziehharmonika.

Mein Papa konnte selbst etwas Akkordeon spielen und brachte mir die ersten Griffe auf der zehn Knopf Quetsche bei, wie es damals hieß. Es dauerte nicht lange, so spielte ich die damals viel gesungenen Schlager. Aus dem Radio erklangen oft schöne Lieder, die ich nachzuspielen versuchte. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr oft das Lied „Lustig ist das Zigeunerleben“, oder „Ich hatt' einen Kameraden“ spielte.

Ich muss noch erwähnen, dass mein Bruder Walter in seinem Zimmer immer alles ordentlich aufbewahrte, überhaupt war er sauber und adrett gekleidet, wesentlich größer als ich, für das ich ihn wiederum beneidete. Mit dem Heranwachsen von Helmut wuchs mein Selbstwertgefühl, ich lernte durch ihn andere Jungen kennen, und bald waren wir eine größere Gruppe von Dorfkindern, die zusammenhielten, wenn uns jemand verhauen wollte. Helmut konnte auch gut Fahrrad fahren, mit ihm erlebte ich schöne Zeiten.

Als ich älter geworden war, fuhr ich allein auf dem Fahrrad in die Kreisstadt, um etwas einzukaufen, oder ins Kino zu gehen. Manchmal stattete ich auch dem Neisser städtischen Theater einen Besuch ab. Ich kann mich noch an Operettenaufführungen wie „Maske in Blau“ erinnern, die ich das erste Mal voller ungläubigem Staunen verfolgte. Theater und Kino faszinierten mich immer. Für das gab ich mein sauer verdientes Taschengeld aus. Meine Eltern unterstützten mich großzügig, wenn ich wieder mal ins Theater gehen wollte.

Da ich mich immer zu schwach und unterernährt fühlte, versuchte ich mehr zu essen, um an Gewicht zuzunehmen. Ich konnte damals rohe Eier verspeisen, die ich mir heimlich aus dem Hühnerstall holte. Manchmal schnitt ich mir ein Stück Speck ab und aß es nebenbei, weil ich auch so groß und so stark werden wollte, wie mein Bruder Walter.

Meinem Vater muss ich besonders dafür danken, dass er rechtzeitig erkannte, dass mein von Rachitis geschwächtes Rückgrat seitlich verkrümmt wuchs. Die Ursache für meine Rückgratverkrümmung lag im langen Herumtragen des Kleinkindes durch meine Oma im Wachstumsalter. So wie ich im Tragetuch eingewickelt lag, so wuchs ich auch auf, wovon ich mich im ganzen späteren Leben nie wieder richtig erholen konnte. Deshalb schickte mich mein Vater regelmäßig zu den im Dorf wohnenden Ordensschwestern, die mit solchen Jugendlichen wie ich, Heilgymnastikübungen durchführten. Zur Unterstützung meiner Heilbehandlung fuhren mein Vater und ich öfters auf Fahrrädern nach Ziegenhals zu einem „Wunderdoktor“. Dieser Mann, ein ehemaliger älterer Friseurmeister, hatte meinem Vater weisgemacht, dass er meinen gekrümmten Rücken mit Ziegenfett und Rindertalg gerade massieren könnte. Die Massageminuten waren für mich oft schmerzlich, aber einen Erfolg brachten sie nicht. Trotzdem muss ich die Bemühungen meines Vaters im Nachhinein hoch anerkennen, wenn er sich trotz vieler Arbeit und Nebentätigkeiten die Zeit für mich nahm, um meinen Gesundheitszustand zu verbessern. Unter der Rückgratverkrümmung habe ich als junger Mensch sehr gelitten, ich habe mich geschämt, mit nacktem Oberkörper herumzulaufen. Da durch diese Krankheit mein Wachstum gelitten hatte, bin ich relativ klein geblieben. Ich wäre gern wenigstens 165 cm groß geworden, was ich aber nie erreicht habe.

Erst mit 18 Jahren habe ich meine Behinderung als Glück empfunden, denn in diesem Alter wurden fast alle meine Freunde und Schulkameraden zum Militär eingezogen. Ich wurde vom Wehrdienst zurückgestellt und konnte weiter auf die höhere Schule gehen.

Dieses habe ich auch meinem Vater zu verdanken, denn als ich 14 Jahre alt war und mit einem guten Schulzeugnis aus der Volksschule entlassen worden war, stellte sich für mich die Frage, welchen Beruf werde ich einmal ausüben. Da ich meine körperlichen Fähigkeiten kannte, wäre ich am liebsten Uhrmacher geworden, dort, so dachte ich, brauche ich nicht schwer zu arbeiten und die Technik war für mich von Kindheit an immer interessant gewesen. Doch der Hauptlehrer schlug meinem Vater vor, der Junge ist so schlau, er könnte eine höhere Schule besuchen. Nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Lehrer und mit mir beschloss mein Vater, mich, wie er es nannte, „studieren“ zu lassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Gedanken mich damals bewegten. Zuviel Neues stürzte auf mich ein. Ich musste nun anfangen, selbständig zu denken und zu handeln.

Während einer Feierstunde zum Abschluss der Volkschulzeit in einem katholischem Kloster in Ziegenhals, wo wir sehr gutes Essen bekamen, wurde uns eindringlich ans Herz gelegt, das neue Leben nach der Schulzeit christlich und anständig zu führen. Wir sollten regelmäßig die Kirche besuchen, die zehn Gebote beachten und unser Leben gegenüber Gott und dem Vaterland mit dem nötigen Respekt führen. Zu dieser Feierstunde waren über hundert junge Mädchen und Jungen eingeladen worden, auch aus anderen Dörfern. Ich erlebte ein Gefühl der Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber, das ich in den späteren Jahren nie mehr erlebt habe. Ich verabschiedete mich von meinen Freunden und Schulkameraden, die meistens handwerkliche Berufe erlernen wollten wie z.B. Schlosser oder Gärtner.

Zum Besuch der Aufbauschule für Jungen und Mädchen in Ziegenhals, einem kleinen Städtchen am Rande des Sudetengebirges, waren nur Felix Paul, Alois Weißer und ich ausgewählt worden. Ich bekam ein neues Fahrrad, eine Lederschultasche für 5 Mark, einen neuen Schulanzug, und nach den Osterferien im Jahre 1939 fuhren mein Vater und ich mit dem Zug von Deutsch-Wette nach Ziegenhals zur Eröffnungsfeier des neuen Schuljahres. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater mich ins Direktorenzimmer führte, ein lautes „Heil Hitler“ ausrief, und die nötigen Formalitäten für den Beginn meiner fast 5-jährigen Gymnasiums-Schulzeit erledigte. In der großen Schulaula waren ca. 500 Mädchen und Jungen versammelt. Es wurden Gedichte vorgetragen und auch Lieder gesungen. Ich war ergriffen von der Feierlichkeit, die ich miterleben durfte und fühlte mich leicht benommen. Krampfhaft habe ich mir die Nummer und die Lage meines Schulzimmers eingeprägt, in dem ich mich am nächsten Morgen, früh um acht Uhr einfinden sollte. Nach der Rückfahrt von der Eröffnungsfeier kaufte mir mein Vater am Bahnhof in Deutsch-Wette eine Schülermonatskarte für 4 RM. Eine braune Schülermütze für die Klasse 3b bekam ich auch, und ich war stolz wie ein kleiner König, ins Gymnasium gehen zu dürfen. Hauptsächlich auch deswegen, weil ich nicht mehr zu Hause so viel arbeiten musste. Ich verteidigte mich immer, ich muss Schularbeiten machen, wenn mich mein Bruder Walter wieder zu einer Hilfstätigkeit einspannen wollte.

Doch der Schulanfang sollte nicht so einfach werden. Ich kam mit Schülern und Schülerinnen in eine Klasse, die schon zwei Jahre in eine Gymnasialklasse gegangen waren. Sie kannten Begriffe lateinischen Ursprungs wie Plus und Minus oder Orthographie. Davon hatte ich in Altewalde nie etwas gehört. Mehr schlecht als recht versuchte ich den Lehrer zu verstehen, was mir nur schwer gelang. Außerdem hatte ich als Fremdsprache sofort Englisch, und ich musste höllisch aufpassen, um überhaupt zu verstehen, was gerade vorgetragen wurde. Ich hatte mit allen Fächern Schwierigkeiten, außer im Religions-, Zeichen- und Musikunterricht.

Mein Klassenlehrer ließ meinen Vater zu sich kommen und riet ihm, mir Nachhilfestunden zu geben, sonst wäre meine Versetzung in die Klasse Vier gefährdet. Es ergab sich als sehr günstig, dass zu dieser Zeit in Altewalde ein Schüler aus dem Oberdorf, namens Johannes Hoheisel, schon die Klasse Fünf meiner Aufbauschule besuchte. Mein Vater bat ihn, mir die nötigen Hilfestellungen zu geben, damit ich die dritte Klasse nicht wiederholen müsste. Das geschah auch, ich ging vielleicht acht Mal zu den Nachhilfestunden, die mir sehr geholfen haben. Dieser ältere Schüler, der spätere Prior vom Kloster Wimpfen, erklärte mir alle nötigen lateinischen Ausdrücke, die in der höheren Schule gebraucht wurden. Von da an, ging es mir im Unterricht besser.

Zum Frühjahr wurde ich in die vierte Klasse versetzt, ein großer Erfolg nach meinen bis dahin schwachen Schulleistungen. Das erste Schuljahr in Ziegenhals war für mich nicht einfach, zumal ich als Fahrschüler schon früh um Viertel vor sieben mit dem Fahrrad losfuhr. Den Bahnhof in Deutsch-Wette erreichte ich in ca. zwanzig Minuten, der Bimmelzug fuhr pünktlich um 15 Minuten nach sieben ab. Am Stadtbahnhof in Ziegenhals waren wir Fahrschüler dann nach zwanzig Minuten. Vom Bahnhof liefen wir noch zehn Minuten zu Fuß bis zur „Penne“, wie wir die Aufbauschule nannten. Mit mir fuhren unterschiedlich 6 bis 7 Schüler tagtäglich. Mit der Zeit bildete sich eine kameradschaftliche Fahrgemeinschaft heraus.

Der erste Kriegswinter 1939/40 zeigte sich von einer relativ milden Seite, trotzdem war es kein Vergnügen, mit einem Knabenfahrrad bei Wind und Wetter pünktlich den Schülerzug zu erreichen. Ich kann mich erinnern, als im Februar 1940 große Schneefälle einsetzten, dass mein Papa frühzeitig den großen Pferdeschlitten einspannte und mich zum Bahnhof brachte. Zurück bin ich vier Kilometer allein nach Hause in einer guten halben Stunde gelaufen. Gott sei Dank besserten sich nach ein paar Tagen die Wetterbedingungen, und ich konnte wieder mit dem Fahrrad fahren, das ich unverschlossen am Bahnhof abstellte.

Als in der vierten Klasse immer mehr von uns Schülern verlangt wurde, meldete mich mein Vater bei einer Familie an, wo ich ein kleines „Studierzimmer“ bewohnte. Ich kann mich erinnern, eine junge Familie Schönfelder hatte an der Sudetenblickstraße Nr. 2 ein kleines Siedlungshaus neu erbaut. Die nette Frau, deren Mann zum Militär eingezogen worden war, hatte 2 kleine Kinder, die mich kaum störten. Zum Grundstück gehörte ein großer Garten mit Obstbäumen und einem Gemüsegarten. In einem Stall gackerten 4 weiße Hühner, und ein paar Kaninchen lieferten ab und zu ihr Fleisch an besonderen Feiertagen. Ich wohnte bei der Familie Schönfelder mehrere Jahre, mein Vater zahlte pünktlich 40 Mark Kostgeld und ich kann sagen, dass ich ab meinem fünfzehnten Lebensjahr nie wieder richtig für längere Zeit in Altewalde gewohnt habe.

Inzwischen war der Krieg ausgebrochen, von dem wir als junge Schüler wenig mitbekamen. Wir sollten nur lernen und uns nicht um die hohe Politik kümmern. Doch ich fuhr Anfang 1939 ins nahe Sudetenland, nach Zuckmantel, und war erstaunt, was es da alles zu kaufen gab. Als erstes kaufte ich mir eine kleine Holztabakpfeife mit einem Päckchen Schnitttabak, um bei meinen Mitschülern nicht zurückzustehen, die mit 15 Jahren versteckt anfingen zu rauchen. Sonntags ging ich früh zur Kirche, nachmittags kletterten wir mehrmals mit Freunden auf den nahen Holzberg. Von einer Höhe von über 500 Metern konnte man in der Ferne bei schönem Wetter mein Heimatdorf sehen. Die Bergbesteigungen, vorbei an vierzehn geschmückten Kreuzwegkapellstationen, hinauf zur Holzberg-Baude, habe ich heute noch in guter Erinnerung.

Zwei meiner Mitschüler, die in Ziegenhals geboren waren, wurden für lange Jahre meine Freunde. Der Sohn aus einer Lehrerfamilie, Wolfgang Höhne, ein großer schmächtiger Junge mit Lesebrille, erschien mir besonders intelligent zu sein. Weißbrich Hans, Sohn eines Eisenbahners, war der Beste in Geographie, denn er war damals schon mit seinem Vater weit in Deutschland herumgereist. Ganz in der Nähe, auf der Zuckmantelerstraße, wohnte Alfred Kubotz, der Sohn eines Polizeiwachtmeisters. Bei Alfred war ich oft zu Hause, denn die Familie besaß ein großes Eigenheim, mit weitflächig angelegtem Garten, wo auch Möglichkeiten vorhanden waren, sich sportlich zu betätigen. An einer Reckstange versuchten wir diverse „Kunststücke“. Wir sprangen um die Wette und übten sogar Schnelllaufen. An Alfred Kubotz denke ich manchmal, nicht nur deswegen, weil er mit 18 Jahren in Russland gefallen ist, sondern auch, weil sein Vater ein Motorrad besaß, und wir Jungens nur darauf warteten, auch einmal fahren zu dürfen. Wir machten beide den Führerschein Klasse 5 und eines Abends, als sein Vater zum Dienst war, schob Alfred leise das Motorrad aus dem Schuppen. Wir fuhren auf der Landstraße in Richtung Zuckmantel. Nach ca. 3 Kilometern blieb er stehen und ich bat ihn: „Lass mich doch auch mal fahren“. Fast wäre meine erste Motorradfahrt vorzeitig im Straßengraben beendet gewesen, wenn nicht Alfred mir nachgelaufen wäre und mich im letzten Moment aufgehalten hätte.

Solche Gemeinsamkeiten verbinden sehr und bleiben unvergesslich. Mit Alfred konnte ich über alles sprechen, über unsere heimlichen Mädchenverehrungen, die wir aus der Schule kannten. Bei mir in der Nähe wohnte ein hübsches junges Mädchen, namens Ilse John, für die ich schwärmte. Aber nie wagte ich es, sie einmal anzusprechen. Geduldig schaute ich fast jeden Morgen aus meinem Fenster und wartete, bis sie aus dem Haus kam. Dann ging ich langsam hinter ihr her, bis wir beide das Schultor erreichten, und ich ein schüchternes „Guten Morgen“ hervorbrachte. Sie würdigte mich keines Blickes, was mich ärgerte und mich zu den groteskesten Überlegungen verleitete.

Mit 17 Jahren lernte ich eine Angestellte in einem Schuhgeschäft kennen, mit der ich sogar einmal zusammen einen Film ansah. Seitdem war ich von meiner heimlichen Liebe zu Ilse geheilt, und ich konnte mich wieder ganz auf meine Schulaufgaben konzentrieren.

Unser Schuldirektor, ein überzeugter Nazi, veranstaltete jede Woche einen Morgenappell, bei dem alle Klassen sich auf dem großen Schulhof versammeln mussten. Dann wurde die NS-Fahne gehisst, das Deutschlandlied wurde gesungen und der Direx hielt eine patriotische Rede, die in den Worten gipfelte: „Alle müssen lernen, für den baldigen Endsieg Opfer zu bringen, und wenn das Vaterland unser Leben verlangt, dann sollten wir es ohne zu Zögern hingeben, für den Führer, für Volk und Vaterland. Heil Hitler!“. Er ließ eine Ehrentafel anfertigen, auf die Namen der ehemaligen Schüler des Gymnasiums eingetragen wurden, die ihr Leben für den Sieg des Dritten Reiches hingeben mussten. Diese Tafel hing am Eingang der Schule und wir Schüler gingen tagtäglich vorbei, ohne an die Schmerzen der Mütter und Väter zu denken, die ihre Söhne für immer verloren hatten. Im Jahre 1944, kurz vor der Schulschließung, waren über 50 Namen auf dieser Ehrentafel verzeichnet, darunter auch einige meiner Freunde.

Wie ich schon erwähnt habe, war ich vom Militärdienst zurückgestellt worden, und als nur wenige Schüler in der Abiturklasse zum Unterricht kamen, weil die meisten Jungens in meinem Alter zum Kriegsdienst oder als Flakhelfer eingezogen waren, wurde die achte Klasse auf höhere Anordnung geschlossen. Ich sollte meine Abiturprüfung am 1.4.1945 bestanden haben, aber im Herbst 1944 musste ich mich leider zum Arbeitsdiensteinsatz beim zuständigen Arbeitsamt melden.

Ehe ich mit der Erzählung meiner persönlichen Kriegserlebnisse fortfahre, werde ich rückschauend die Zeit bis zum Tod meines Vaters am 23.4.1943 schildern.

Das Verhältnis zu meinem Vater besserte sich mit dem Eintritt in die Aufbauschule in Ziegenhals. Ich brauchte nicht um Geld zu bitten, wenn es sich um den Kauf von Büchern handelte, oder um die Teilnahme an Schulausflügen, mein Papa bezahlte alles. Dafür fuhr ich fast jeden Sonntag nach Altewalde und half meinem Vater bei diversen Tätigkeiten, die er als Bürgermeister auszuführen hatte. Er bekam seine Weisungen von der Parteikreisleitung in Neisse, musste auch öfters an Versammlungen teilnehmen und ich sah, wie er manches Schriftstück sehr nachdenklich zweimal durchlas.

Mein Bruder Walter hatte sich noch vor dem Krieg freiwillig zum Heeresdienst gemeldet, und wie er mir später einmal erzählte, musste er als Rekrut an allen Fronten kämpfen. Er war im Osten, im Westen und im Süden eingesetzt worden. Er wurde dreimal verwundet, lag wochenlang im Lazarett und hatte alle Gefahren überstanden. Als erster kam er schon im Juni 1945 auf den Elternhof zurück, aber da war der Vater schon seit langer Zeit tot.

Meine Mutter erzählte mir, als ich nach der Krankheit und Todesursache meines Vaters fragte: „Ja, unser Papa war immer sehr fleißig“. Im Frühjahr 1942 zur Heuernte hatte er selbst frühzeitig mit der Handsense eine Wiese hinter der Scheune gemäht. Er soll dabei geschwitzt haben, er hätte kaltes Wasser getrunken, und nach kurzer Zeit litt er an starkem Husten. Die Atem- und Schluckbeschwerden verschlimmerten sich sehr rasch, und ein Arzt in Ziegenhals stellte fest, es hätte sich ein Kehlkopfkrebsgeschwür gebildet. Verschiedene angewandte Heilmittel halfen nicht. Mein Vater schrieb ein Bittgesuch ans Wehrbezirkskommando in Neisse. um zeitweilige Freistellung meines Bruders vom Militärdienst. Aber wie zu erwarten war - es folgte die Ablehnung. Dafür kam ein junger kräftiger Jugoslawe namens Anton auf den Hof, der sich sehr schnell und gut einarbeitete, er war quasi der Ersatzbauer. Ein ukrainisches Mädchen namens Olga als Magd, half ebenfalls so gut sie konnte. Mit Nachbarschaftshilfe wurden alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten so ausgeführt, als ob Papa noch am Leben wäre.

Ich habe vergessen zu erwähnen, dass mit dem Kriegsanfang bei uns im Auszughaus ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet wurde. In eine untere Wohnstube zog in älterer Wachsoldat ein, der die Aufgabe hatte, auf die Gefangenen aufzupassen, dass sie nicht wegliefen. Mein Vater öffnete den ca. 30 Kriegsgefangenen den Zugang zum großen Obstgarten, von wo sie, wenn sie es gewollt hätten, leicht fortlaufen konnten. Sie bekamen Stroh für ihre Schlafsäcke und an Sonn- oder Feiertagen, saßen oder lagen die Gefangenen im Garten, sangen Lieder, oder schrieben Briefe, bis sie am frühen Morgen vom Wachposten zu den einzelnen Bauern geführt wurden. Für mich, meine Geschwister und Nachbarskinder, waren das interessante Menschen aus einer anderen Welt. Wir saßen oder standen mitten unter den Gefangenen, musterten sie unauffällig und machten uns über sie unsere eigenen Gedanken. Keiner von uns Kindern spürte, oder schürte Hass gegen diese unglücklichen Männer, die jede Nacht ausbruchsicher eingeschlossen wurden, und in einem großen Saal auf Doppelstockbetten schliefen. Interessanterweise lagerten bei uns zuerst Polen, dann Franzosen und danach auch Engländer.

Auf unserem Hof selbst arbeiteten keine Kriegsgefangenen, sondern lediglich Fremdarbeiter und diese oben erwähnte Ukrainerin Olga, deren Schicksal mich persönlich interessierte. Diese junge Frau, besser gesagt, das junge nicht unfeine Mädchen, war nicht viel älter als ich, und sie wollte unbedingt deutsch lernen. Eines Tages fragte sie mich mit Hilfe eines kleinen deutsch-russischen Wörterbuches, wie einzelne deutsche Worte ausgesprochen werden. Bald bemerkte ich, dass das Mädchen nicht dumm war, sie kannte lateinische Ausdrücke für grammatische Begriffe, wie z.B. Verben, Aktiv, Passiv, sie kannte Plus und Minus und ich erfuhr, dass sie in Kiew kurz vor dem Abitur stand, als die Deutschen einmarschierten und sie zwangsweise nach Deutschland schickten, um dort zu arbeiten. Sehr gekonnt schrieb sie die erlernten Wörter in ein Taschenbuch, die sie nach kurzer Zeit auswendig repetieren konnte. Eines Tages bat ich sie zum Spaß, mir auch zu erklären, wie die russischen Buchstaben geschrieben werden. Dazu sollte sie mir einige Begriffe des täglichen Lebens beibringen. Ohne dass jemand etwas davon erfuhr, es war nämlich verboten, mit fremdländischen Arbeitskräften privat zu reden, erklärte mir Olga die Grundbegriffe der russischen Sprache, die mir später einmal sehr geholfen haben. Nebenbei bemerkt, diese Olga hatte es nicht schlecht bei uns gehabt, sie war ein sauberes Mädchen und verrichtete leichte landwirtschaftliche Tätigkeiten, so wie alle anderen jungen deutschen Frauen. Was aus der hübschen Olga geworden ist, ob sie den Krieg gut überstanden hat, das konnte ich bis heute nicht erfahren.

Nun zurück zu meinem kurzen persönlichen Kriegseinsatz in der deutschen Rüstungsindustrie. Wie ich erwähnte, musste ich mich im Oktober 1944 beim Arbeitsamt einfinden, das mich sofort zur Arbeit in ein ehemaliges Weberei-Werk verpflichtete, nahe am Germaniabad in Ziegenhals. Jeden Tag früh um 6 Uhr begann die Tagesschicht. Ich meldete mich zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Fabrikmeister zum Dienst. In dieser Fabrik arbeiteten nach meiner Schätzung ca. 300 Leute, meist jüngere polnische Arbeitskräfte, die rund um die Uhr Flugzeugteile herstellen sollten. Ich setzte mich an einen langen Tisch, der Meister drückte mir ein Stück Blech und Schmirgelpapier in die Hand und mir wurde gesagt, ich sollte dieses Einzelteil sauber abreiben, weil es später anderswo lackiert werden sollte. Keine schwere, aber eintönige Arbeit. Bald wurde ich von einem jungen Mann in gut verständlicher deutscher Sprache angesprochen, und nach einigem Wie, Was, Wo, Warum und Weswegen, erfuhr er von mir, und ich von ihm, interessante Tatsachen.

In diesem Kriegsrüstungsbetrieb mussten polnische Arbeiter eine Stunde länger arbeiten als deutsche Angestellte, also 13 Stunden am Tag, auch samstags. Es gab offiziell nur eine knappe halbe Stunde Mittagspause, sonst wurde durchgearbeitet. Kleine Essenspausen wurden geduldet, wobei aber die Maschinen nicht abgestellt wurden. In der riesigen Werkshalle, in der etwa 100 Leute arbeiteten, war es warm und ziemlich stimmenlaut. Die jungen Leute redeten ununterbrochen, ich verstand kein Wort, aber nach einigen Tagen brachten sie mir einige Brocken aus der polnischen Sprache bei, was mir auch später zum Vorteil gereichen sollte. In dieser Fabrik arbeitete ich bis Mitte Januar 1945. Dann wurde der kriegswichtige Betrieb in die Gegend von Hannover evakuiert.

Ich muss dazu erwähnen, dass ich von den Polen viele Einzelschicksale erfuhr, meist trauriger Natur. Sie waren überzeugt, dass der Krieg für Deutschland bald verloren sein würde, und dass sie schnell nach Hause kämen. Gespräche solcher Art waren streng verboten, doch mich reizte damals schon das Verbotene. Ich erlaubte sogar einem jungen polnischen Gymnasiasten namens Wladek, mich in meinem Privatquartier zu besuchen. Er erzählte mir viel von seiner Heimat Saybusch, wir tauschten Adressen aus, und einmal ging ich mit ihm ins Kino. Es wurde gerade der Film „Jud Süß“ gespielt, ein Hetzfilm gegen die Juden, den wir beide mit sehr gemischten Gefühlen anschauten. Ehe die fremden Zwangsarbeiter mit der Fabrikeinrichtung weggebracht wurden, besorgte ich diesem Wladek eine Fahrkarte nach Kattowitz, und ich hoffe, dass er gut in seiner Heimat ankommen ist. Nach 20 Jahren habe ich versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen, ich habe keine Antwort erhalten.

In dieser kurzen Zeit als Fabrikarbeiter lernte ich Leute kennen, die mich fürs spätere Leben prägten. Ich muss noch erwähnen, dass ich in der Fabrik Böhler 42 Pfennige Stundenlohn bekam und mich riesig freute, als ich mein erstes selbst verdientes Geld in den Händen hielt.

Am 17. Januar 1945 war der Betrieb geschlossen worden, und ich meldete mich wieder beim Arbeitsamt. Glücklicherweise wurde ich zur Stadtverwaltung Ziegenhals geschickt, wo ich ca. 6 Wochen lang in der Lebensmittelkartenstelle aushelfen sollte. Die leichte Büroarbeit hat mir gefallen, nur die Zeiten wurden immer unruhiger, viele Familien begannen auf eigene Faust bei Verwandten im Innern Deutschlands unterzukommen. Dazu benötigten sie eine Bescheinigung, für welchen Zeitraum sie Lebensmittelkarten empfangen hatten. Andere Leute aus Oberschlesien meldeten sich im Amt, sie verlangten neue Berechtigungsscheine für den Einkauf von Lebensmitteln. Sie erzählten, dass sie vor den Russen flüchten mussten, dass sie alles verloren hätten, und wüssten nicht wie lange sie hier bleiben könnten. Eine Flüchtlingswelle setzte sich in Bewegung, die man nicht beschreiben kann. Offiziell wurden Durchhalteparolen in Funk und Presse verkündet, und auf großen Plakaten stand zu lesen: „Der Sieg ist nahe! Die Wunderwaffe schlägt den Feind zurück!“.

Ich unterbreche jetzt meine Erzählung der letzten Tage in Ziegenhals bis zu meiner Flucht am 18.3.1945, denn ich möchte noch kurz vom Begräbnis meines Vaters berichten, der schon im Alter von nur 53 Jahren am 25. 4. 1943 in Altewalde gestorben war. Mein Vater, der mit Leib und Seele Bauer war, hatte es nicht leicht gehabt, sich mit der Tatsache abzufinden, nicht mehr aufstehen zu können und nur auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Ich war erschreckt als ich ihn während der Weihnachtsschulferien des Jahres 1942 abgemagert und kaum der Sprache mächtig, im Bett liegen sah. In einem kleinen Zimmer neben dem Pferdestall, eine kleine Glocke in der Hand, mit der er manchmal schellte, wenn er etwas benötigte, oder wenn er mit jemandem sprechen wollte.

Die Weihnachtsfeier 1942 wurde ganz still verbracht. Nur ein kleines Christbäumchen, ohne Geschenke und Gabentisch zeugte vom Weihnachtsfest. Die Kinder waren fast alle erwachsen, der älteste Bruder kämpfte in Russland. Von ihm hatten wir schon seit längerer Zeit keine Nachricht erhalten. Das Radio brachte schon lange keine Sondermeldungen mehr, es wurde nur von Frontbegradigungen an der Ostfront berichtet, von Entscheidungsschlachten und vielen Opfern, die Deutschland zur Rettung Europas aufbringen müsste. Wenn im Volksempfänger um acht Uhr abends die deutschen Nachrichten verbreitet wurden, konnte man dazwischen ganz deutlich den Radiosender Moskau hören, der lautstark folgende Meldung verbreitete: „Stalingrad - Massengrab, die deutsche Ostfront zusammen gebrochen, Hunderttausende in russische Gefangenschaft geraten“.

Als mein Vater das hörte, standen ihm die Tränen in den Augen. Er dachte, wie wir alle auch, an unseren Walter, der in der eisigen Kälte Russlands nichts von der schweren Erkrankung des Vaters wusste. Mama tröstete uns Kinder so gut sie konnte, sie allein musste die Verantwortung für das Wohl des Hofes tragen, mit dem oben erwähnten Jugoslawen Antek. Mit diesem Fremdarbeiter plante mein Vater die Frühjahrsaussaat, denn meine Mutter hatte sich nie um solche Dinge zu kümmern brauchen. Als es Mitte Februar etwas wärmer wurde, ließ sich mein Vater auf einen Wagen tragen, er wünschte noch einmal alle Felder und Wiesen zu besichtigen. Antek musste ihm versprechen, meiner Mutter beizustehen und alles so zu machen, wie er es geplant hatte.

Ich besuchte meinen Vater mehrmals am Krankenbett, er sprach lange über Politik, und sagte: „Gerhard, der Krieg ist verloren, du wirst noch schlimme Zeiten erleben“. Ich muss dazu erwähnen, dass mich seine düsteren Worte nicht besonders berührten, ich konnte mir nichts unter verlorenem Krieg und Vertreibung aus meiner schönen Heimat vorstellen. Ich war im kritischen Alter, wo man sich schon in Mädchen verliebte. Außerdem musste ich mich mächtig anstrengen, um in der Schule allen Anforderungen gerecht zu werden.

Mit Bangen dachte ich an die Osterferien. Als es so weit war, am Ostersonntag 1943 da konnte mein Papa kein Wort mehr sprechen, er brachte keinen Bissen herunter. Ich benetzte seine trockenen Lippen mit einem angefeuchteten Tuch. Seine Augen waren glanzlos und blickten hilflos an mir empor. Der Pfarrer war schon mit der letzten Ölung bei ihm gewesen. Er hatte von seinen Kindern Abschied genommen. Mama weinte fast ununterbrochen, und wir Kinder machten uns selbst etwas zu essen, um nicht zu hungern.

Am Ostermontag, als ich aus der Frühmesse kam, da hörte ich schon von weitem lautes Wehklagen. Ich sah, wie man meinen Vater, auf einem Bügelbrett ausgestreckt, in die gute Stube brachte, wo er wenig später in einen Eichensarg umgebettet wurde. Ich lief mit tränenden Augen in den Garten hinaus, setzte mich unter einen Birnbaum und hing eigenen traurigen Gedanken nach. Ehe der Sarg verschlossen wurde, holte man uns Kinder in die gute Stube, wir beteten mit Mama gemeinsam ein Vaterunser und unseren Vater gab es nicht mehr unter den Lebenden. Zwei Tage später spannte Antek einen schwarz geschmückten Wagen an. Der Sarg wurde hinauf gehoben. Langsam, unter Anteilnahme vieler, vieler Menschen, Freunde, Nachbarn und Verwandten von weit und nah, die hinter dem Leichenwagen hergingen, zog ein langer Trauerzug zum Friedhof hin. Wie ich dahin gekommen bin, wo und wie und mit wem ich gegangen bin, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das einzige, was ich von diesem Tage behalten habe, ist die Tatsache, dass sich ein Trauerzug durchs Dorf bewegte, und dass am offenen Grab zuerst der Pfarrer ein paar Worte sprach, dann waren mehrere Männer in SA-Uniformen zu sehen, dann traten Männer in Feuerwehruniformen vor. Das traurig schöne Lied „Ich hatt' einen Kameraden“ erklang. Frauen weinten und schluchzten laut auf. Mitglieder des Schützenvereins standen etwas abseits. Vier Männer mit zum Himmel aufgerichteten Gewehren, schossen mit lautem Echo den letzten Ehrensalut in die Luft. So ein Begräbnis hatte die Gemeinde noch nie erlebt, das schönste, das es je gegeben hatte, erzählten später die Dorfbewohner. Nach der Trauerzeremonie gingen viele Leute zur Gastwirtschaft, wo ein opulenter Leichenschmaus stattfand. Ob ich auch dabei war, was ich noch an diesem Tag gemacht habe, nichts davon ist in meiner Erinnerung zurückgeblieben. Ich weiß nur, dass ich froh war, am nächsten Tag wieder in Ziegenhals in meinem Zimmer zu sein, wo ich mich mit Bücherlesen beschäftigte.

Im Nachhinein muss ich erwähnen, es war gut so, dass mein Vater so zeitig starb, denn als Parteigenosse wäre es ihm nach dem Krieg sehr schlecht ergangen. Fast alle Bauern, die in der Partei waren, wurden zur Zwangsarbeit in Kohlengruben weggebracht, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen schwer arbeiten mussten, bis sie eines qualvollen Todes starben. Nach dem Begräbnis meines Vaters ließ ich mich selten in Altewalde blicken. Mir war die Heimat gründlich verleidet worden. In Ziegenhals hatte ich Freunde gefunden und eine neue Aufgabe erhalten, die mich mit Stolz erfüllte.

Ungefähr ein Monat nach dem Tod meines Vaters, wurde ich von meinem Englischlehrer gefragt, ob ich nicht bereit wäre, einem Schüler der Klasse 3 Nachhilfen Unterricht zu geben. Dazu muss ich erwähnen, dass ich mir von der englischen und lateinischen Sprache jeden Tag etwa 100 neue Vokabeln einprägen konnte. Auch das Französische interessierte mich, und ich lernte es im Selbststudium aus Lehrheften der Firma Toussaint-Langenscheidt. Ich war erfreut, meine Kenntnisse weitergeben zu können. Einem guten Schicksal zufolge lernte ich den Vater von William M. aus Leipzig kennen. Dieser hatte sicherheitshalber seinen Sohn zu seiner Oma, die in Ziegenhals wohnte, bringen lassen, weil die sächsische Großstadt öfters bombardiert wurde, und der Unterricht dort nicht regelmäßig stattfand. Für jede Stunde, die ich dem Sohn etwas beibringen sollte, bekam ich 2 Mark, ein schönes zusätzliches Taschengeld.

William war ein sehr aufgeweckter, liebenswerter Junge, den ich trotz seines sächsischen Dialekts auf Anhieb mochte. Ich ging dreimal wöchentlich zu ihm, blieb meistens länger als eine Stunde dort, und in der folgenden Zeit wurde er mein Freund. Wir unterhielten uns über alles Mögliche, nicht nur über englische Grammatik und Vokabeln, sondern auch über allgemeine Probleme, die ein Junge von zehn Jahren hat. Eines Tages sagte sein Vater, der in Leipzig einen großen Gastwirtschaftsbetrieb besaß: „Herr Rieger, ich nehme meinen Sohn von der Schule, hier ist es zu gefährlich zu bleiben, denn die Russen können hier einmarschieren, aber sagen Sie das bitte niemandem. Und wenn Sie mal flüchten sollten, hier haben Sie meine Adresse, ich lade Sie nach Leipzig ein“. Diese Worte beunruhigten mich sehr, ich sagte nur meinen beiden jüngeren Geschwistern etwas davon und hob die Adresse gut auf. Zu der Zeit konnte ich nicht ahnen, dass ich ein Jahr später wirklich flüchten musste, dass ich bei William vor dem Haus stehen würde, eher als ich es für möglich gehalten hätte. Dass in der Folgezeit William zu meinem besten aller Freunde wurde, das erzähle ich in einem späteren Kapitel.